Können wir auch Fehler? Oder nur Schadenfreude?

Alle begeistern sich für Fehler, keiner will sie machen. Woran liegt das? Malcolm Gladwell, kultureller Spurenleser und Mythenschütteler, erzählt eine dramatische Geschichte aus einem Cockpit der Korean Airlines, festgehalten auf dem Flugschreiber. Der Pilot traf eine eklatante Fehlentscheidung. Der Co-Pilot und der Bordingenieur bemerkten dies, und sie sahen voraus, dass der Fehler dramatische, womöglich tödliche Folgen haben könnte. Das Problem: In der koreanischen Kultur ist es unmöglich, dass ein Untergebener einen Übergeordneten direkt auf einen solchen Fauxpas anspricht. Also versuchten die beiden Männer, durch sanfte Hinweise und Andeutungen bei ihrem Vorgesetzten ein Bewusstsein für die Fehlerhaftigkeit seiner Entscheidung zu wecken … umsonst. Sie drangen nicht durch. Und es kam zum Absturz der Maschine.

Trotz der Selbstverwirklichungs-Exzesse der 68er und ihrer Kinder: Gibt es so etwas in der deutschen Kultur auch? Eine Autoritätshörigkeit, die uns in den Abgrund führt? Die uns daran hindert, vernünftig miteinander auf Augenhöhe zu reden? Lebt unausrottbar der preußische Kasernenhof in uns fort?

Indizien lassen sich leicht finden. Nicht nur der “Basta”-Kanzler Gerhard Schröder war für seinen grobschlächtigen Führungsstil bekannt. Auch der durch den Abgas-Skandal zu fatalem Ruhm gekommene Martin Winterkorn hat das Werkzeug der Einschüchterung perfekt beherrscht: Als VW-Konzernchef führte er den sogenannten “Schadenstisch” ein, ein ziemlich sadistisches Führungsinstrument, das sehr gut zu seinem bevorzugten Arbeitsklima passte: einem Klima der Angst. Alle zwei Wochen ließ Winterkorn frühmorgens Ingenieure und Manager in einem Büro der VW-Entwicklungsabteilung antreten und sprach Mängel bei Bauteilen mit oftmals verletzender Offenheit an. Jeder Fehler wurde gnadenlos bestraft – und manchmal auch äußerst brutal. Einmal habe er, heißt es, einen Top-Manager mit einer defekten Wasserpumpe so schwer an der Hand verletzt, dass ein Sanitäter gerufen werden musste.

Oder werfen wir kurz einen Blick auf das Milliardenspektakel Fußball. Selbst Fans des FC Bayern München beschleicht inzwischen das Gefühl, dass der vielbeschworene “Patriarch vom Tegernsee” ab und an lieber die Füße still halten sollte. Sicher, er hat den Klub aufgebaut und zur Zugspitze des deutschen Fußballs gemacht. Aber manchmal hat es den Anschein, als wäre das Ziel seiner medialen Interventionen die Beschädigung seines flügge gewordenen Babys – wenn er beispielsweise seinen Sportvorstand per “Bild”-Zeitung wissen lässt, wie viel er im laufenden Geschäftsjahr noch in neue Spieler investieren darf.

Auch das, der Große Alte Mann, der Gründer, der sein Unternehmen nicht loslassen kann: eine Geschichte aus Deutschland. Eine Geschichte, deren Moral immer dieselbe ist: Stillstand. Innovationsstau.

Was uns diese Beispiele zeigen: Wir sind in Deutschland vernarrt in Autoritäten. Leider ist der Grat zwischen Chef und Tyrann schon rein strukturell immer ein schmaler. Auch eine Führungsfigur kann kippen, und dann leidet oft ein ganzes Unternehmen darunter. Das Betriebsklima kriegt Schlagseite, in der nächsten Generation sinkt das ganze Ding mit einem “Blubb” ins Eismeer der Geschichte.

Aber immer nur auf denen da oben herumhacken: Kann’s das sein? Ein Artikel aus der “Neuen Zürcher Zeitung” vom 3. Januar 2025 mit dem Titel: “Sexuelle Übergriffe und Mobbing am Arbeitsplatz” legt nahe, dass “die da oben” zumindest die Hälfte des Problems darstellen. Der Beitrag berichtete von zwei Anwälten, Johann-Christoph Rudin und Linus Cantieni, die viele prominente Fälle aus jenem Spannungsfeld untersucht haben. Auch wenn es dabei in erster Linie um sexuelle Übergriffe ging, war doch besonders spannend die Frage, was zuerst da war: die kriminelle Energie der Einzeltäter oder die organisatorischen Strukturen der Einrichtungen? Was ist der Grund für Machtmissbrauch, “faule Äpfel oder ein vermodertes System”?

Die Antwort: Die beiden Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. “Egal ob Mobbing, Übergriffe oder sexualisierte Gewalt, es geht immer um Macht”, stellte Rudin fest. Aber reicht ein schlechter Chef, damit es zu Machtmissbrauch kommt? Oder braucht es dafür ein schlechtes System? Cantienis Fazit seiner Untersuchungen: “In erster Linie das System.”

Wenn dem so ist, wäre die wohl Lösung eine gute Unternehmens- und Fehlerkultur. Das Problem ist nur: Der Weg zu einer solchen führe, wie die Anwälte deutlich machen, “vor allem über gute Führungspersonen”. Den steilen Aufstieg in Entscheidungspositionen schafft man aber nur, wenn man sich als williger Helfer des kranken, korrupten Systems erweist. Wenn man, anders gesagt, keine Fehler macht. Oder, wenn einem doch mal einer unterläuft, diesen schnellstmöglich unter den Teppich kehrt.

Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen? Vermutlich muss man an die klemmenden Systeme mit ganz anderen organisatorischen Ansätzen herangehen. Wenn wir ernsthaft eine positive Fehlerkultur schaffen wollen, müssen wir an die Wurzeln gehen, anstatt immer nur an den Symptomen herumzudoktern. Und solche frischen, erfrischenden organisatorische Lösungen sind ja längst zu haben.

Die Holokratie wäre beispielsweise die perfekte Methode, um die Fenster im Unternehmen aufzureißen, damit der scharfe Wind des wirtschaftlichen Wettbewerbs die Leichendünste einer schon vor Jahren gestorbenen Organisationsform hinwegblasen kann.

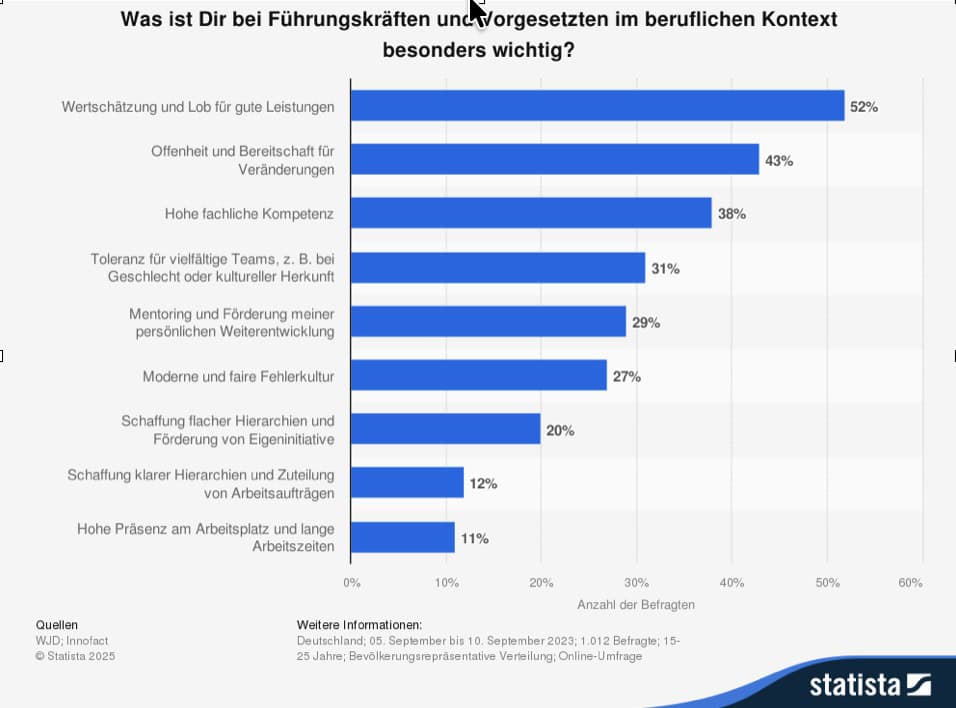

Auch die junge Generation scheint diese neue Form der Zusammenarbeit vehement einzufordern. So ergab eine Umfrage von statista in der Generation der 15- bis 25-Jährigen, dass den jungen Menschen besonders “Wertschätzung und Lob für gute Leistungen” am Herzen liegt (s. Grafik). In ihren Augen könnte die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der gewünschten Kultur also gar nicht sein. Oft wird diese Generation ja dafür kritisiert, dass es ihnen an Engagement und Tugenden mangele. Aber was bringt falsches Engagement? Was sind Tugenden ohne Moral wert?

Vielleicht wird es Zeit, dass wir den jungen Leuten zuhören und dankbar sind, dass sie uns helfen, aus unserer Scheinwelt herauszutreten.

Autoren: Robert Mattheiß & Johannes Rein