New Organisation – Warum wir uns neu organisieren müssen, bevor uns die alten Strukturen auffressen

Alle reden von Transformation. Von New Work, Agilität, Selbstorganisation. Aber wenn man genauer hinschaut, bleibt von der viel beschworenen „neuen Arbeitswelt“ oft nicht mehr übrig als ein paar bunte Sitzsäcke im Büro und ein Workshop zum Thema „psychologische Sicherheit“.

Dabei ahnen viele längst: Es geht um mehr. Es geht nicht um Oberflächenkosmetik, sondern um die Frage, wie wir miteinander arbeiten wollen, wenn die alten Modelle an ihre Grenzen stoßen.

Alte Ordnung, neue Probleme

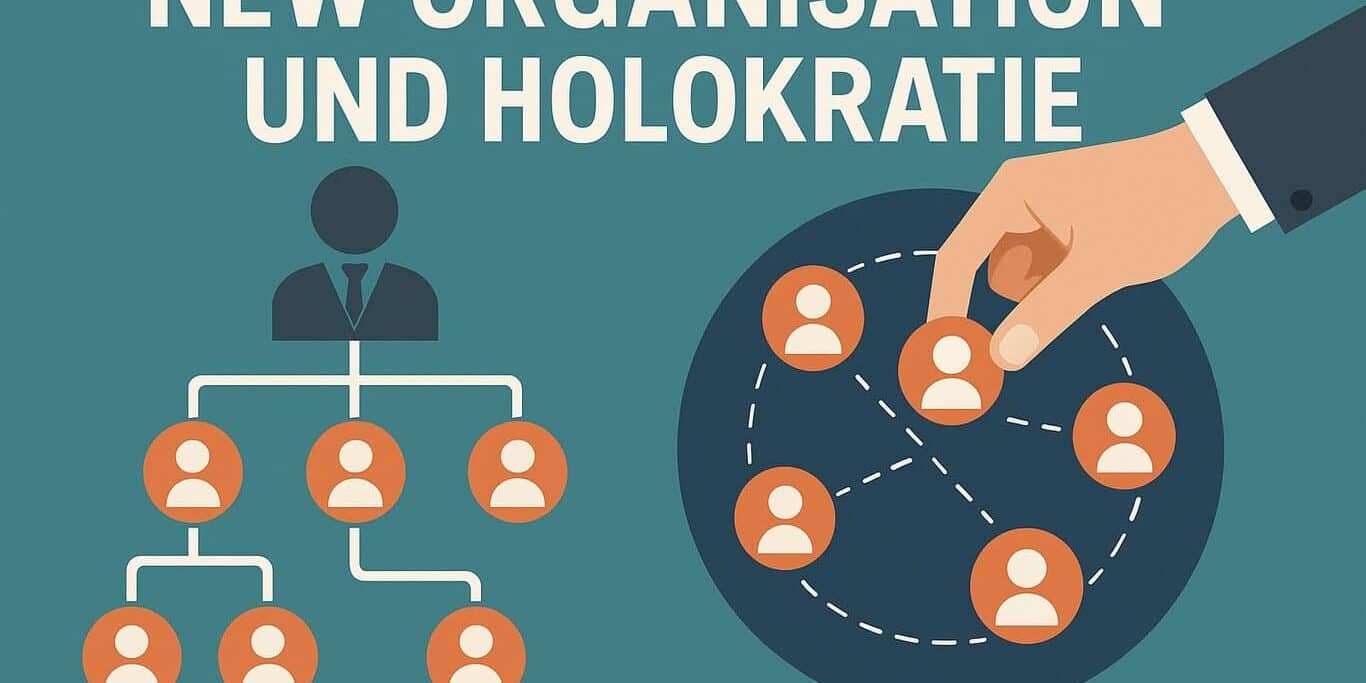

Das klassische Organigramm gleicht einem Fossil aus einer anderen Epoche – ein zähes Relikt des Industriezeitalters. Klare Linien, klare Befehlsketten, klare Machtzentren. Alles ist definiert. Und alles steht still.

Aber die Welt um uns herum hat sich verändert. Geschwindigkeit, Komplexität, Vernetzung – alles wächst exponentiell. Nur unsere Strukturen verharren. In diesen Systemen, die Kontrolle über Vertrauen stellen, ist der Fehler der natürliche Feind. Und wer Fehler fürchtet, der lernt nicht, der versteckt. So wird das System selbst zum größten Risiko.

Eine neue Organisation ist deshalb keine Management-Laune, sondern eine Überlebensfrage. Wer in alten Mustern bleibt, wird von der eigenen Trägheit gefressen.

Der Mut zur Unordnung

Die Holokratie – oder Holacracy, wie sie international heißt – ist eine Antwort auf diese Krise. Eine radikale Antwort. Sie schafft das ab, was wir seit Generationen für selbstverständlich hielten: Hierarchie. Vorgesetzte. Titel.

Stattdessen: Rollen. Kreise. Dynamik. Entscheidungen dort, wo Wissen ist – nicht wo Macht sitzt. Ein lebendes System, das sich permanent selbst korrigiert. Klingt chaotisch? Vielleicht. Aber vielleicht ist es genau das, was wir brauchen: konstruktives Chaos statt kontrollierte Erstarrung.

Holokratie ist kein Kuschelmodell. Sie ist ein Regelwerk, das Transparenz und Verantwortlichkeit bis ins Mark fordert. Jeder weiß, wofür er zuständig ist. Jeder darf, ja muss mitreden. Kein Chef, der alles weiß. Kein Mitarbeiter, der sich duckt. Das ist unbequem. Und genau darin liegt die Chance.

Wenn Organisation zur Therapie wird

Denn was passiert, wenn man die formale Macht verteilt? Wenn nicht mehr eine Person über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, sondern ein ganzes System Verantwortung trägt?

Dann wird der Fehler zum kollektiven Lernmoment.

In klassischen Hierarchien sind Fehler privat: peinlich, verschämt, karrieregefährdend. In der Holokratie werden sie öffentlich und systemisch. Eine Entscheidung, die schiefgeht, ist keine persönliche Schande, sondern ein Anlass zur Anpassung der Rolle, zur Korrektur des Prozesses. Das System lernt – und das Individuum gleich mit.

Vielleicht ist das der entscheidende Unterschied:

In alten Organisationen werden Fehler bestraft.

In neuen Organisationen werden Fehler integriert.

Deutsche Sehnsucht nach Führung

Aber – Hand aufs Herz – sind wir dafür bereit?

Wir, das Land der Aktenordner, der Zuständigkeiten, der „Bitte über meinen Tisch“-Kultur?Vielleicht liegt in unserer DNA noch immer dieser Reflex, dass jemand das Sagen haben muss. Dass Ordnung herrschen muss, koste es, was es wolle. Und Ordnung entsteht für uns erst, wenn einer oben sitzt.

Das Problem: Autorität erzeugt Angst. Und Angst ist der Tod jeder Innovation, jeder Fehlerkultur, jedes echten Lernens. Die Beispiele kennt man: von Winterkorns „Schadenstisch“ bis zu Chefs, die in Meetings die eigene Unfehlbarkeit inszenieren. Strukturen, die Macht vergötzen, ersticken Verantwortung.

Holokratie dagegen verteilt Macht auf viele Schultern – und zwingt uns, erwachsen zu werden.

Vom Manager zum Circle Lead – Erfahrungen aus der Praxis

In Deutschland haben sich bereits einige Unternehmen an dieses Experiment gewagt. RAIDBOXES in Münster etwa. Me & Company in Düsseldorf. Voys, ein Telekommunikationsanbieter aus den Niederlanden mit deutscher Dependance. Sie alle berichten dasselbe: Mehr Eigenverantwortung. Schnellere Entscheidungen. Weniger Politik, mehr Klarheit.

Natürlich gab es auch Krisen. Manche Mitarbeitende fühlten sich überfordert. Andere vermissten „Führung“. Doch dort, wo Holokratie funktioniert, sind drei Dinge gelungen:

- Das Management hat losgelassen. Ohne echten Machtverzicht kein Wandel.

- Transparenz wurde gelebt, nicht plakatiert. Jede Rolle, jede Entscheidung, jede Spannung ist sichtbar.

- Das System wurde begleitet. Holokratie ist kein Selbstläufer – sie braucht Moderation, Geduld und Demut.

Ein Praxiszitat bringt es auf den Punkt:

„Am Anfang herrschte Verwirrung. Dann kam Verantwortung. Und irgendwann Stolz.“

— Lars Müller, Mitgründer von RAIDBOXES, über die Einführung der Holokratie (Interview 2023)

Wie viele Firmen so arbeiten? Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber klar ist: Es sind noch zu wenige. Laut Statista arbeiten derzeit rund 6 % der deutschen Unternehmen mit Formen „vollständiger Selbstorganisation“ – weitere 24 % experimentieren mit hybriden oder agilen Strukturen (Statista-Studie 2024, „Arbeitsmodelle der Zukunft in deutschen Unternehmen“).

Das klingt nach wenig. Aber jedes Prozent bedeutet: eine Organisation, die angefangen hat, Verantwortung zu teilen – und Angst zu reduzieren.

Fehlerkultur als Gradmesser der Reife

Am Ende treffen sich die beiden Themen – Fehlerkultur und New Organisation – auf erstaunlich natürliche Weise. Beides sind keine Initiativen. Keine Programme. Keine „Quick Wins“.

Beides sind Spiegel unserer Reife.

Eine Organisation, die offen mit Fehlern umgehen kann, braucht keine Ausreden. Und eine Organisation, die Hierarchie neu denkt, schafft genau diesen Raum.

Holokratie ist also nicht das Ziel, sondern das Werkzeug – um das zu erreichen, was wir eigentlich wollen: eine Arbeitskultur, in der Menschen Verantwortung übernehmen dürfen, weil sie Vertrauen erfahren.

Fazit: Ein bisschen Mut, bitte

Vielleicht müssen wir gar nicht alle holokratisch werden. Aber wir sollten aufhören, an einem System festzuhalten, das uns – und unsere Unternehmen – in der Angst gefangen hält.

Fehlerkultur ist keine Schulung, sondern eine Folge von Struktur. New Organisation heißt: Wir machen Schluss mit der Illusion, dass Kontrolle Stabilität bringt. Sie bringt nur Stillstand. Und Stillstand – das wissen wir aus der Geschichte – war in Deutschland noch nie ein gutes Konzept.

Empfehlung:

Wenn Sie Unternehmer:in, Führungskraft oder Teil eines Teams sind, das sich Veränderung wünscht – fangen Sie klein an.

- Geben Sie eine Entscheidung ab, die Sie sonst selbst getroffen hätten.

- Fragen Sie in Ihrem Team nach einem Fehler – und bedanken Sie sich für die Offenheit.

- Schaffen Sie ein erstes „Kreisformat“, in dem Rollen und nicht Titel zählen. Beginnen Sie mit einem Team

- Holen Sie sich Hilfe und machen Sie nicht alles alleine.

Holokratie beginnt nicht mit einer Verfassung. Sie beginnt mit Vertrauen. Und Vertrauen beginnt dort, wo Kontrolle endet.